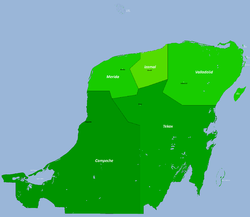

Geografía de la Isla donde posiblemente hubiera ocurrido lo que se relata aquí

Confieso que el único oficio que hubiera

practicado con gusto, si no hubiera optado por el bostezante oficio de

historiar, sería el oficio de supremo dictador de una isla caribeña situada “entre

el Cabo Catoche y la Siberia”. Imaginemos un poco esta hipotética situación que,

por desgracia, ha sido repetitiva en la historia maldita de las islas situadas

un poco más al este del Cabo Catoche y la Siberia.

A los 31 años, siendo un

oscuro coronel del ejército sin más pretensión que la de vivir de forma

decorosa con mi amada familia, me coaligué con otros del mismo rango militar de

las 16 regiones de esa isla situada entre el Cabo Catoche y la Siberia, con el

objetivo de parar en seco el estado de pudrición política en que se encontraba

la patria, adolorida por tanto espíritu tartufo y bellaco.

A mí no me interesaba y

no me interesa todavía la política, pero picado por la curiosidad, y por ver en qué terminaban las afiebradas reuniones a los que los conspiradores primeros me

habían invitado a asistir en un cafetucho de una ciudad oriental a la capital de

la isla, asistí a todas, pero mi objetivo, tengo que decirlo, no era

diseccionar las pruebas del desbarajuste social que mis colegas exponían con

sumo cuidado, sino el saborear el café de Conchita, la dueña del

establecimiento situado enfrente de la bahía de esa ciudad, al mismo tiempo que

degustar con mi mirada, cada vez que Conchita me daba la espalda, su enorme y

empinado culo de mulata.

El día pactado del golpe,

aún no convencido del todo, en vez de dirigirme con mi batallón al cuartel de

Dragones y tomarlo en la madrugada, me fui con todos los soldados al café de

Conchita, les dije que esperaran y velaran armas, pues su coronel iba a retozar

un rato. Pensaba que la Revolución iba a fracasar de raíz, pero a las ocho de la

mañana, un golpe a la puerta dado por un cabo, me trajo “la novedad mi coronel que el

gobierno ha caído y ahora hay una junta de jefes que pregunta por el paradero de usted y del batallón a su mando”. Le dije a Conchita que me preparara algo rápido de desayunar y trajera

una máquina de escribir: con el primer bocado y el primer café cerrero de la mañana, redacté una terrible batalla militar que sólo sucedió en las telarañas de mi

imaginación:

“Como coronel en jefe del

Batallón Elías Rivero, manifiesto que al llegar al cuartel de Dragones, sito entre

el kilómetro 15 de la Carretera Ciudad de los Curvatos-Calderitas, al parecer,

alguien dio el pitazo de que mi pequeño ejército de 120 soldados, movilizados

en 5 camiones, aparecería a las 500 horas. La defensa de los esbirros de la

dictadura fue férrea, pero mis valerosos subordinados salieron avantes y logramos tomar el cuartel en menos de 20 minutos y sin ninguna baja nuestra. Ningún defensor de la dictadura conservadora está vivo para contarla. Las armas de la Revolución se han cubierto

de gloria en esta ciudad oriental de los Curvatos, y hoy mismo nos encaminamos a la Ciudad Capital”.

Terminado de redactar

esta misiva, otro cabo se presentó para informarme de que “con la novedad que el

cuartel de Dragones ha capitulado y pide garantías para salir de la ciudad”.

Demostrando entereza de carácter en momentos difíciles para la Patria, mi respuesta fue la de “mátenlos

a todos en frío o en caliente, y tiren los cadáveres a los caimanes del Hondo".

La toma de ciudad

capital, luego supe, fue, en lo que cabe, más tenue que mi batalla imaginaria. Dos

tanques, cinco tanquetas y una toma simbólica de la radio y la prensa

(granadazos a todas los diarios de la capital incluido, principalmente, a uno

llamado el Por Esto!, diario infame,

anarquista y procubano), bastaron para que en menos de 8 horas, la ya conocida

Revolución de los coronelazos defenestrara la podrida dictadura burguesa de los

maricones politiquillos de la isla. En cadena nacional, la junta revolucionaria

manifestó públicamente su voluntad de sanear la economía de las influencias

extranjerizantes, y llamaría inmediatamente a las urnas para que el sentir

popular decidiera por cuál de los miembros de la junta votaría. Estas

elecciones se verificaron ipso facto,

y el agraciado con el voto de las ignorantes mayorías famélicas fui yo

(ayudado, desde luego, por un ejército de mapaches empistolados traídos de la

Ciudad de los Curvatos, fiel a mis dictados y que se movían como perros

amaestrados).

De inmediato, lo primero

que hice, al jurar por la patria y por los héroes gloriosos de la Revolución de

los coronelazos, fue eliminar a todos los que iniciaron la Revolución: entre las

mazmorras, el exilio y el cementerio, fui suprimiendo al 99 de mis posibles

opositores. El 1 % restante, no necesito decirlo, era yo. Suprimí, además, las

prensas reaccionarias, decreté toques de queda durante los primeros meses de mi

gobierno de mano dura, y poco a poco fui convirtiendo a la isla situada entre

el Cabo Catoche y la Siberia, en una sociedad modelo, a imagen y semejanza de

mis mejores pesadillas dictatoriales.

Luego vino la fiebre

constructora: me encoñé por hacer varios “partenones” al estilo Durazo a lo

largo de las costas de mi paisito-cortijo, le declaré la guerra a las otras

islas (sobre todo, a los restos que quedaba de la Cuba comunista), pacté con

el Imperio yanqui la venta de armas a cambio de coca y mujeres caribeñas de

nalgas promiscuas para sus marinos, me hice varias estatuas para engordar mi culto

creciente a la personalidad; e hice que uno de mis 160 hijos procreados en el tiempo récord de 10 años, con tres

años apenas y cagándose en los pañales, fuese general de división y héroe de la

Revolución heroica que me llevó al poder derrocando a la dictadura burguesa de

los maricones politiquillos. A mi mujer, digo, a una de mis tantas mujeres de

mi harén personal, la declaré Prototipo de la belleza nacional, y a mi

madre, Madre de la Patria y heroína por haber traído al mundo al “Fundador de

la conciencia nacional”.

En el día de mi

nacimiento, imitando a un dictador de un país de mariachis vecino, decreté que fuese la fecha de conmemoración del inicio de la primera independencia verdadera de

la patria, recordando los hechos de armas míos en el Cuartel de Dragones de la

Ciudad de los Curvatos y, valido de documentos apócrifos y de un batallón de

historiadores que comían de mis manos, compuse una historia oficial donde

demostré de forma irrefutable, que no la caída de la Ciudad Capital, sino la de la Ciudad de los

Curvatos, fue el factor importante para la victoria que expulsó a la reacción

conservadora de la Isla.

Además de esto, hice que

un congreso adocenado a mis caprichos, me declarara “Benefactor Nacional”, “Supremo Dictador

humanista” y “Semental de la Patria”: mi parentela creció con los años en el poder, pues mi obsesión

por todas las Conchitas de la patria fue célebre: campesinos de la sierrita,

aldeanos de aldeas perdidas del Hondo, llegaban por caravanas a la ciudad capital con nuevas

Conchitas de hijas, con el objetivo único de que el “Semental de la Patria” les

diera un nieto que sea orgullo de sus familias.

Y así hubiera seguido hasta la

eternidad, entre la fiebre del poder y la fiebre de la bragueta, de no haber sido por uno de aquellos bastardos de una Conchita cualquiera, que decidió que ya era hora de hacer otra gloriosa revolución sin quererla.